- Usa: fanno segnare un +1,3% rispetto al 2015 con 625 Ml di copie, i Top 500 rappresentano il 14,8% delle vendite e la Fiction che passa attraverso i canali trade che arriva la 21,6% (sono entrambi i valori più bassi tra tutti quelli monitorati da Nielsen: effetto Amazon e di un mercato e-book più sviluppato e più concentrato?)

- Uk: con 195,1 Ml di copie segna un +2,3% rispetto al 2015. I Top 500 rappresentano il 24,1% e la fiction il 26,5%.

- Irlanda: 10,9 Ml di copie (+8,9%) con i best seller che balzano al 27,4% delle vendite e lo share della fiction al 25,2%.

- Spagna: è l’unico tra i grandi mercati che fa peggio dell’Italia con 70,7 Ml di copie (-4,2%). I Top 500 sono il 27,4% delle copie vendute e la fiction tocca il 25,2%.

Diversa – significativamente diversa – la situazione se oltre all’e-book prendiamo in considerazione tutti quei prodotti e servizi web che gli editori mettono a disposizione del mondo professionale ed educativo. Il nostro 11% è frutto sicuramente del mercato e-book, ma anche di tutti quei servizi web (banche dati, applicazioni, newsletter a pagamento che riguardano soprattutto il mercato professionale e in particolare quello legale e tributario).

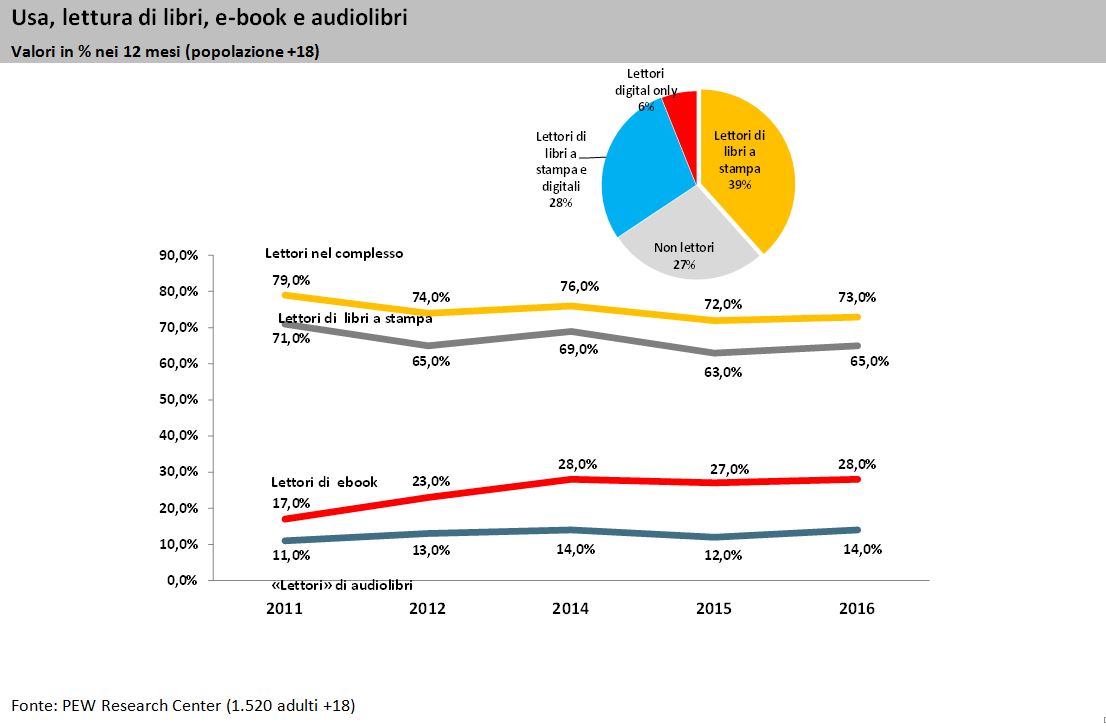

Certo, l’e-book nei mercati europei rappresenta una quota ancora modesta di contributo allo sviluppo e alla crescita del settore (anche sé è sbagliato far coincidere lo sviluppo del digitale del settore esclusivamente con l’ebook e con i prodotti e non con le trasformazioni di processo). Qualche osservazioni più di prospettiva – con relative domande che ne conseguono – può venire da alcune indagini condotte negli Stati Uniti dal Pew Research Center che parte da una diversa e più ampia definizione di lettura: libri, e-book, audiolibri. Risulterebbe così che i lettori nel complesso sarebbero il 73% della popolazione +18, quelli dei soli libri di carta il 39%, un altro 28% leggerebbe sia carta che digitale e solo un 6% sarebbe un lettore «digital only» (In Italia e Francia siamo su quote tra l’1%-2%; Fonte: IPSOS).

Ciò che si vede è innanzitutto la crescita della lettura di e-book e di audiolibri. Ma soprattutto stanno cambiando i device su cui si effettua le lettura. Sempre meno dai «tradizionali» e-reader (dal 7% all’8% negli ultimi cinque anni) e da pc (dal 7% all’11%, un dato probabilmente influenzato da un’utenza professionale o di studenti), mentre letteralmente esplodono tablet (dal 4% al 15%) e gli smartphone (che dal 5% balzano al 13%).

In altri termini i device di lettura di libri che sembrano in questo momento venir premiati (anche perché l’e-reader non ha avuto sostanziali innovazioni tecnologiche negli ultimi anni) sono quelli che ognuno porta sempre con sé e che gli servono come strumenti multifunzionali: collegarsi, giocare e via dicendo. Ma sui quali la lettura tradizionale di libri si troverà sempre più in competizione con altre attività, pur avendo opportunità ancora inesplorate nei nuovi modi di pensare alla narrazione e al formato libro.

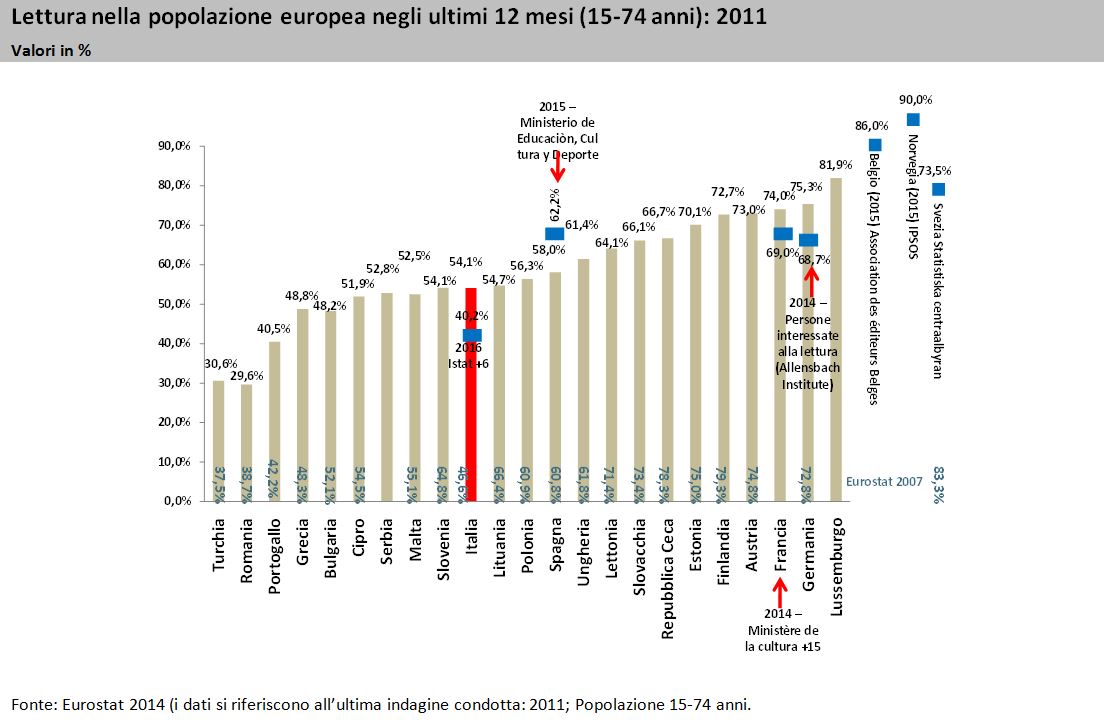

Purtroppo non abbiamo dati per fare dei confronti omogenei sulla lettura di libri in Europa. O meglio, l’ultimo che abbiamo – realizzato da Eurostat – risale al 2011. Forse un’età geologica addietro, ma che lasciava già intravvedere alcune tendenze di un qualche interesse per quanto riguarda la lettura di libri.

L’istogramma in verde riporta il dato 2011; al piede di ciascun Paese (in blu) il dato 2007 (quello precedente). Abbiamo poi riportato, dove disponibile, il dato di lettura rilevato da altre istituzioni di alcuni Paesi ma con formulazioni di domande, campioni e fasce di età che non sono tra loro confrontabili. Tuttavia già tra 2007 e 2011 si vedeva decrescere la lettura nella popolazione 18-75 anni nella larghissima parte dei Paesi, segno di una trasformazione molto più complessa e profonda di quanto si pensi delle forme di «lettura» così come l’abbiamo intesa fino ad oggi.

Certamente negli anni scorsi abbiamo attraversato una «tempesta perfetta», ma per uscirne in un mondo in cui il cambiamento climatico e il riscaldamento globale potrebbero essere i nuovi paradigmi descrittivi del futuro.

L'autore: Giovanni Peresson

Mi sono sempre occupato di questo mondo. Di editori piccoli e grandi, di libri, di librerie, e di lettori. Spesso anche di quello che stava ai loro confini e a volte anche molto oltre. Di relazioni tra imprese come tra clienti: di chi dava valore a cosa. Di come i valori cambiavano in questi scambi. Perché e come si compra. Perché si entra proprio in quel negozio e si compra proprio quel libro. Del modo e dei luoghi del leggere. Se quello di oggi è ancora «leggere». Di come le liturgie cambiano rimanendo uguali, di come rimanendo uguali sono cambiate. Ormai ho raggiunto l'età per voltarmi indietro e vedere cosa è mutato. Cosa fare da grande non l'ho ancora perfettamente deciso. Diciamo che ho qualche idea. Viaggiare, anche se adesso è un po' complicato. Intanto continuo a dirigere l'Ufficio studi dell'Associazione editori pensando che il Giornale della libreria ne sia parte, perché credo sempre meno nei numeri e più alle storie che si possono raccontare dalle pagine di un periodico e nell'antropologia dei comportamenti che si possono osservare.

Guarda tutti gli articoli scritti da Giovanni Peresson