L’Italia per questo genere di politiche gestite dal Ministero degli affari esteri (Mae) ha visto tra 2013 e 2014 una riduzione dell’ammontare del contributo dell’11% (è sceso da 220 a 196 mila euro), anche se è aumentato il numero di Paesi (da 30 a 38) da cui provengono le richieste attraverso gli Istituti italiani di Cultura all’estero (qui l’elenco o, in assenza, la rappresentanza diplomatica).

Diminuiscono i fondi ma aumentano in misura estremamente significativa il numero di titoli di cui editori stranieri chiedono il contributo al finanziamento della traduzione: da 107 a 154 (+44%). Con meno risorse la strada che si è scelto di percorrere è stata quella di ridurre il contributo a titoli fuori diritti in favore di autori e titoli contemporanei. Certo l’incremento del 44% nei titoli può sembrare significativo, in realtà - facendo qualche conto - significa che le richieste provenienti riguardano (poco più, poco meno) dell’1% dei titoli di narrativa pubblicati dalle case editrici italiane.

Le richieste di contributi provenienti da editori stranieri si orientano – lo confermano sia i dati del 2013 che quelli del 2014 – verso le opere pubblicate da grandi e medio grandi editori: il 70% nel 2013 che diventa l’82% lo scorso anno. Quelli dei piccoli rappresentano tra il 12% e il 13% (la parte restante sono a opere «fuori diritti» dell’Ottocento o del primo Novecento).

Un aspetto che, come ricordavamo di recente, ci dice della difficoltà che il singolo piccolo editore incontra nel far conoscere la sua produzione all’estero. Questa situazione è spiegabile, da un lato, con il fatto che un editore straniero che chiede dei contributi alla traduzione basa la sua scelta sul valore e la notorietà del «brand» dell’editore italiano e sul dato di vendita che quel titolo e quell’autore ha avuto nel nostro mercato. In questo modo si premiano inevitabilmente le sigle maggiori che si sono costruire nel tempo una maggiore visibilità internazionale. Dall’altro lato, si può spiegare con il fatto che la piccola editoria, che comunque cresce di peso in termini di valori assoluti (+54%) sottoutilizza quegli strumenti che pure oggi sono disponibili per accreditarsi sui mercati internazionali. Così come non mette pienamente a frutto la possibilità di partecipare agli stand istituzionali o alle missioni all’estero che Aie ed Ice pure organizzano (e non solo a Francoforte).

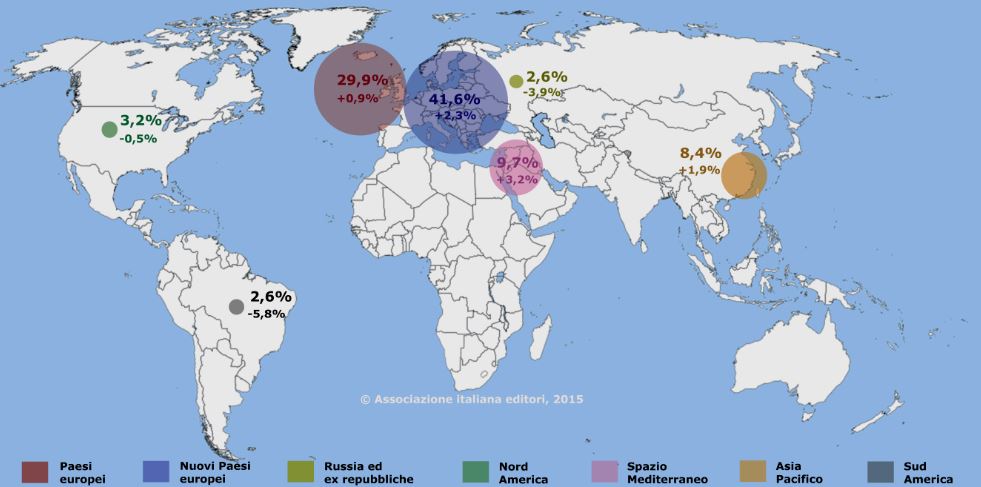

Aree dalle quali provengono le richieste di incentivi alle traduzioni nel 2014

(in % di titoli; incremento percentuale sull'anno precedente)

È interessante osservare come le case editrici che pubblicano nei Paesi balcanici (dalla Romania alla Croazia, dalla Macedonia alla Bosnia-Erzegovina, all’Ungheria; ma abbiamo aggregato anche Polonia ed Estonia nell’area dei Nuovi Paesi europei) nel 2014 hanno fatto richiesta per il 42% dei titoli complessivi (39% nel 2013).

Seguono i Paesi delle editorie europee, ovvero gli sbocchi più «tradizionali» per la nostra editoria, con il 30% dei titoli e 25% delle risorse. Quindi, molto staccate, altre aree: l’Asia e il Pacifico (che comprende Corea e Vietnam) con il 13% dei contributi alle traduzioni di libri italiani (per l’8% dei titoli); i Paesi dell’Area Sud del Mediterraneo (dall’Egitto al Libano, dalla Turchia a Israele) con il 10% sia dei titoli che dei contributi. Tutte aree che in diversa misura fanno segnare segni di incremento, mentre risulta in calo il peso dell’Area latino americana (da un 7%-8% del 2013 in termini di quota a un 1%-3% dello scorso anno) e quella Nord americana (dal 4% al 3%).

Nell’insieme le richieste di traduzioni provenienti da Paesi di lingua inglese (Uk +Usa), traduzioni che permetterebbero un accesso più diretto ad altri mercati internazionali, rappresentano circa il 5% delle richieste di titoli da tradurre con numeri assoluti ancora piccoli anche se in crescita: da 5 a 8.

Aspetti e numeri che risaltano in modo ancora più evidente in una situazione in cui i contributi subiscono, ormai da anni, lenti processi di accorciamento di una coperta di suo già corta anche in anni precedenti ai «tagli lineari» e alla spending review e che nel 2014 era comunque dell'11% più corta.

L'autore: Giovanni Peresson

Mi sono sempre occupato di questo mondo. Di editori piccoli e grandi, di libri, di librerie, e di lettori. Spesso anche di quello che stava ai loro confini e a volte anche molto oltre. Di relazioni tra imprese come tra clienti: di chi dava valore a cosa. Di come i valori cambiavano in questi scambi. Perché e come si compra. Perché si entra proprio in quel negozio e si compra proprio quel libro. Del modo e dei luoghi del leggere. Se quello di oggi è ancora «leggere». Di come le liturgie cambiano rimanendo uguali, di come rimanendo uguali sono cambiate. Ormai ho raggiunto l'età per voltarmi indietro e vedere cosa è mutato. Cosa fare da grande non l'ho ancora perfettamente deciso. Diciamo che ho qualche idea. Viaggiare, anche se adesso è un po' complicato. Intanto continuo a dirigere l'Ufficio studi dell'Associazione editori pensando che il Giornale della libreria ne sia parte, perché credo sempre meno nei numeri e più alle storie che si possono raccontare dalle pagine di un periodico e nell'antropologia dei comportamenti che si possono osservare.

Guarda tutti gli articoli scritti da Giovanni Peresson