Quando ci troviamo di fronte a successi commerciali in editoria, non si tratta quasi mai di un’equazione perfetta, in cui ogni variabile determinata e posizionata in precedenza poteva far presagire il successo che poi l’ha caratterizzata. Molti best seller e casi editoriali ce lo rammentano: il successo di un libro il più delle volte arriva dal basso, dalle persone che comprano e leggono un libro, che lo prestano, che danno vita a un passaparola autentico da bar e, oggi, da social.

Il passaparola genera poi acquisti, prenotazioni: le librerie sono le prime a cogliere davvero quanto un libro sta facendo parlare di sé e, quindi, ordinano più copie di quel titolo, scommettono sull’entusiasmo dei lettori, costringendo spesso la casa editrice a una ristampa frettolosa. A quel punto, si vedono le qualità imprenditoriali di un editore nel saper sfruttare un’onda positiva di vendita, magari inserendo il best seller in una strategia più ampia.

Ma per l’appunto, spesso all’origine dei casi che hanno segnato la storia dell’editoria non ci sono previsioni oculate, quanto piuttosto delle intuizioni azzeccate da parte di singoli, di scommesse di un editor su un autore, una storia o un progetto. Vale lo stesso discorso quando si parla dei Libri gialli, iniziativa editoriale del 1929 targata Mondadori, che ebbe tanto successo da aver poi finito col trasformare il «giallo» nel colore identificativo di un intero genere.

La collana all’inizio nacque quasi per caso, modellata sulla precedente I centomila, in cui erano presenti i racconti del papà di Sherlock Holmes, Conan Doyle. Da qui l’idea di Luigi Rusca di dare una rinfrescata ad alcuni titoli già pubblicati da Mondadori, riproponendoli con una nuova veste e la collocazione insieme agli autori dei migliori romanzi polizieschi stranieri, come Edgar Wallace e Horace Walpole.

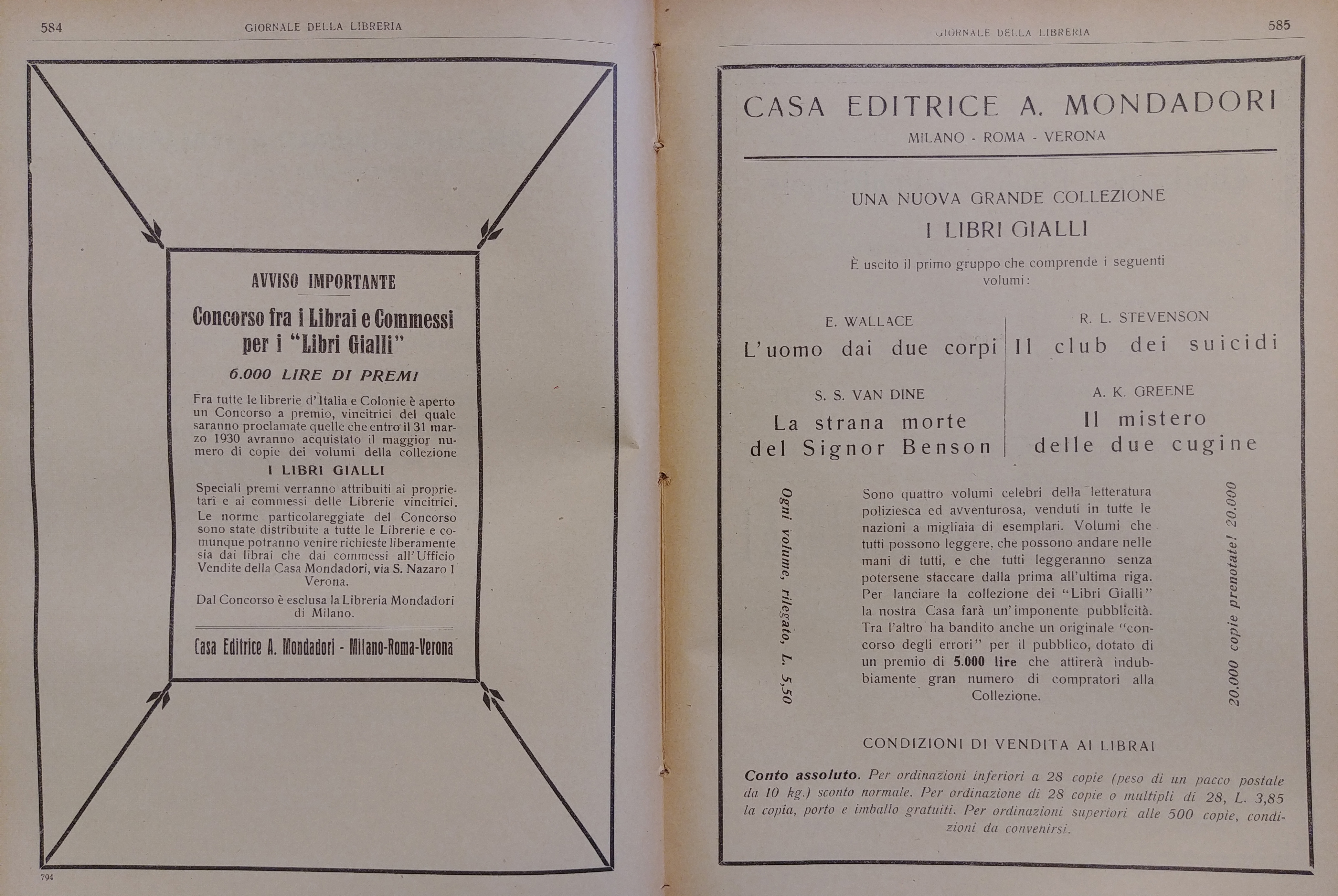

Così, nel settembre nel 1929 uscirono i primi quattro titoli «gialli», caratterizzati – non a caso – da una varietà iniziale utile a sondare le preferenze e i gusti del pubblico: di autori americani La strana morte del signor Benson di S.S. Van Dine e Il mistero delle due cugine di Anna Katherine Green, di due autori inglesi apprezzati e conosciuti L’uomo dai due corpi di Edgar Wallace e Il Club dei suicidi, una raccolta di racconti scritti da Robert Luis Stevenson.

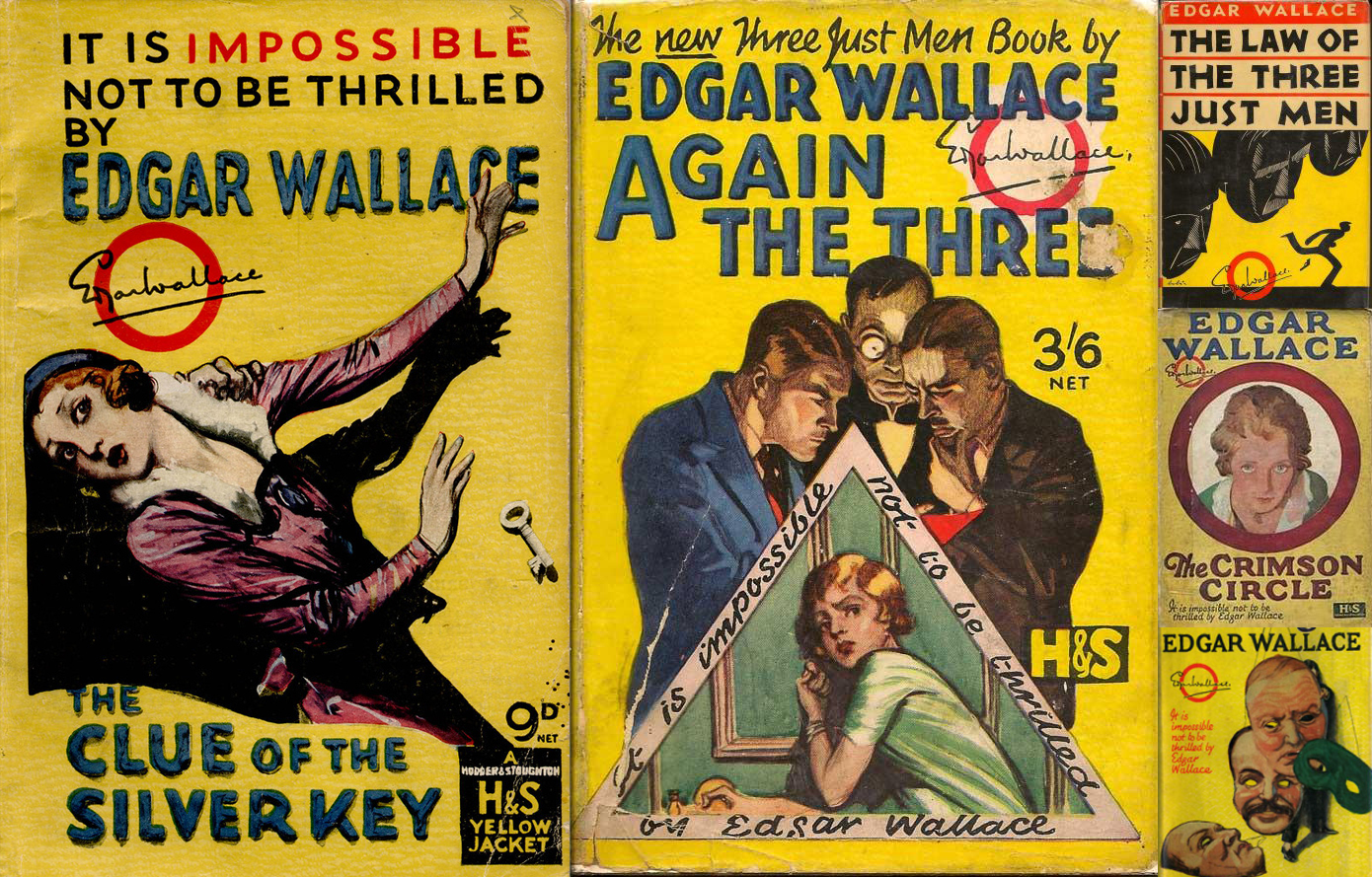

Facciamo due precisazioni necessarie: il colore giallo associato al genere poliziesco era già stato adottato in precedenza all’estero da alcuni editori e potrebbe essere proprio una collana popolare edita dall’inglese Hodder & Stoughton ad aver suggerito la veste dei Libri gialli di Mondadori. Lorenzo Montano, tra gli ideatori dei Libri gialli, collezionava infatti letteratura poliziesca inglese e, proprio tra i libri della collana Yellow Jacket, furono pubblicati a partire dal 1926 alcuni titoli di Wallace dall’aspetto particolare: sfondo giallo con un cerchio rosso sulla copertina contenente la firma dell’autore.

Alcuni libri di Edgar Wallace pubblicati dall'inglese Hodder & Stoughton nella collana Yellow Jacket.

Mondadori, poi, non fu la prima a portare in Italia libri di questo genere: la letteratura poliziesca era già disponibile dall’inizio del secolo, pubblicata dai fratelli Treves, Bemporad, Salani, e da altre case editrici. Sonzogno è però il caso più esemplare che, per prima in Italia, dedicò un’intera collana al genere a partire dal 1914: I romanzi polizieschi.

Cosa fu, quindi, determinante nel decretare proprio il successo della collana mondadoriana rispetto ad analoghe di altri editori? Sicuramente ingredienti della fortuna tra il pubblico furono la veste grafica accattivante e la qualità sia dei testi pubblicati sia delle traduzioni. A permettere un successo continuo della collana durante gli anni furono poi la lungimiranza e la preparazione di chi ci lavorò: i già citati Luigi Rusca, grande conoscitore della letteratura straniera e dei nomi di più appel tra il pubblico, e Lorenzo Montano (pseudonimo di Danico Lebrecht) che impostò un criterio linguistico perché le traduzioni fossero «sciolte e vivaci, che si facciano leggere facilmente e piacevolmente».

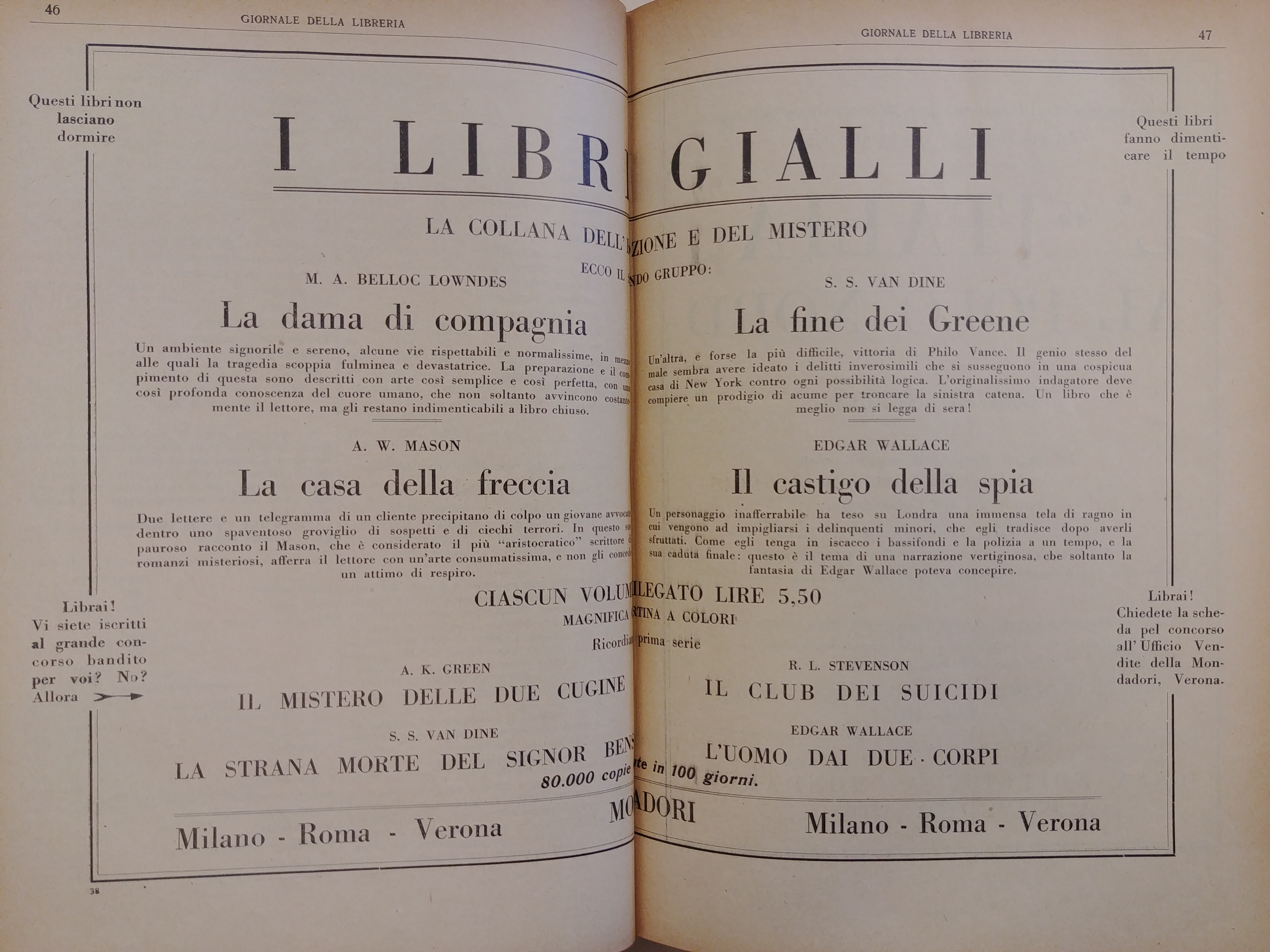

Quando I Libri gialli fecero il loro debutto in libreria nel 1929, venduti a 5,50 lire, raccolsero subito l’entusiasmo pieno da parte del pubblico: in un solo mese, i primi quattro gialli arrivano a vendere 50 mila copie, ma il successo in termini di vendite investì anche i numeri successivi, spingendo gli altri editori a emulare l’impresa, con la creazione di analoghe collane dedicate al genere.

Dall'archivio del Giornale della Libreria: 1929. Lancio pubblicitario della nuova collana I libri gialli, accompagnato da un concorso a premi per le librerie. La libreria Mondadori a cui si fa riferimento nella pubblicità era stata inaugurata da poco in Galleria Vittorio Emanuele come «una nuova iniziativa della casa editrice intesa ai fini della coltura».

Ma ormai il giallo mondadoriano era già diventato iconico, a partire dalla veste grafica con cui si presentava: la copertina gialla che spiccava in mezzo al tripudio di altri colori presenti nelle librerie, il cerchio con spesso contorno rosso (anche se per i primi quattro numeri si trattava di un esagono) da cui spuntavano le illustrazioni di sapore cinematografico, d’impatto.

Se l’accoglienza fu entusiasta da parte del pubblico di lettori, non si può dire lo stesso della critica e di molti degli intellettuali dell’epoca che vedevano nel successo una degenerazione della società. Inizia già qui il marchio di «letteratura di serie B» che ancora oggi spesso si fatica a togliere da tutti i generi letterari d’intrattenimento, tra cui per l’appunto polizieschi, mistery e thriller.

Ma la critica non inquinò in nessun modo la fortuna della collana, che continuò a vendere grazie all’affetto e alla passione dei lettori del grande pubblico. Il successo dei Libri gialli divenne una spinta promulgatrice per nuove collane in casa Mondadori, sempre legate ai colori: nel 1930 nasce la collana dedicata a I libri azzurri, nel 1932 nasce una collana (I libri neri) dedicata completamente alle opere di Georges Simenon, autore che non raggiungerà però lo stesso successo che aveva in Francia, e in seguito di Libri verdi, dedicati ai «drammi e segreti della storia». Oltre, sempre in questi anni, alla nascita di collane fondamentali come I romanzi della palma e Medusa, entrambe dedicati alla «letteratura contemporanea straniera in ottime traduzioni» e che furono possibili anche grazie all’introito economico delle collane più economiche.

Dall'archivio del Giornale della Libreria: 1929. Lancio pubblicitario del secondo gruppo di titoli nella nuova collana I libri gialli, in cui compaiono i claim «Questi libri non lasciano dormire» e «Questi libri fanno dimenticare il tempo».

Quella di Mondadori si rivelò una strategia efficace, che da un lato rischiava di etichettare troppo semplicisticamente la letteratura dell’epoca, ma dall’altra ebbe il merito di aiutare target diversi di lettori nella scelta e nell’acquisto mirato di titoli che corrispondessero ai loro gusti. E avere ben presenti i bisogni del pubblico ebbe i suoi effetti: coi Libri gialli, dopo solo 75 numeri la casa editrice aveva venduto 1 milione e mezzo di copie. Era il 1933, appena quattro anni più tardi dal suo lancio.

La storia del successo è tanto più assurda se si pensa a questa iniziativa editoriale nel contesto di autarchia culturale promossa e imposta dal regime fascista. È proprio nei rapporti con la censura di quegli anni che la collana – e chi ci lavorava – mostrò la capacità imprenditoriale di sopravvivere, sia tramite escamotage di traduzione, sia reinventandosi. Fiorì allora una vera e propria scuola di giallisti italiani che scrivevano polizieschi seguendo alla lettera le indicazioni dell’organo della censura fascista: almeno il 15% di autori italiani, criminali soltanto stranieri e sempre assicurati alla giustizia. Spesso non si trattava di grandi penne, ma in questo frangente vennero lanciati anche nomi importanti per il genere come Alessandro Varaldo, Augusto De Angelis, e soprattutto Giorgio Scerbanenco.

Nulla sembrava in grado di fermare la fortuna del giallo di Mondadori, un caso editoriale capace di autoalimentarsi: nel 1932 nacque la collana del Supergiallo, con una prima pubblicazione di cinque romanzi in uno di Edgar Wallace, nel 1933 i Gialli economici, che si piazzavano su una fascia di mercato più bassa, con veste editoriale meno pretenziosa.

I libri gialli ebbero una battuta d’arresto nel 1941 quando la collana venne fatta chiudere, ma nel primissimo dopoguerra, dal 1946, verrà pubblicata una nuova serie che, cambiando nome negli anni, è arrivata fino a noi come Il Giallo Mondadori.

Oggi, in libreria e in edicola, si ha l’imbarazzo della scelta, tra le uscite periodiche delle diverse collane con cui la casa editrice propone autori italiani e stranieri, novità e riproposte di classici del genere. Insomma, avranno pure novant’anni i Gialli, ma godono di ottima salute, e il segreto del successo è quello delle origini, di quella prima intuizione azzeccata promossa da Arnoldo Mondadori: pubblicare ottime storie che piacciono ai lettori, con prezzi accessibili a tutti.

Oggi, in libreria e in edicola, si ha l’imbarazzo della scelta, tra le uscite periodiche delle diverse collane con cui la casa editrice propone autori italiani e stranieri, novità e riproposte di classici del genere. Insomma, avranno pure novant’anni i Gialli, ma godono di ottima salute, e il segreto del successo è quello delle origini, di quella prima intuizione azzeccata promossa da Arnoldo Mondadori: pubblicare ottime storie che piacciono ai lettori, con prezzi accessibili a tutti.

L'autore: Denise Nobili

Laureata in Filologia, mi sono poi specializzata e ho lavorato in comunicazione, approdando infine al Master in Editoria della Fondazione Mondadori. Oggi mi occupo di editoria digitale e accessibilità in Fondazione LIA, e collaboro col Giornale della libreria. Sono interessata a tutto ciò che è comunicazione della cultura, nuovi media, e mi affascinano gli aspetti più pop e innovativi del mondo del libro.

Guarda tutti gli articoli scritti da Denise Nobili