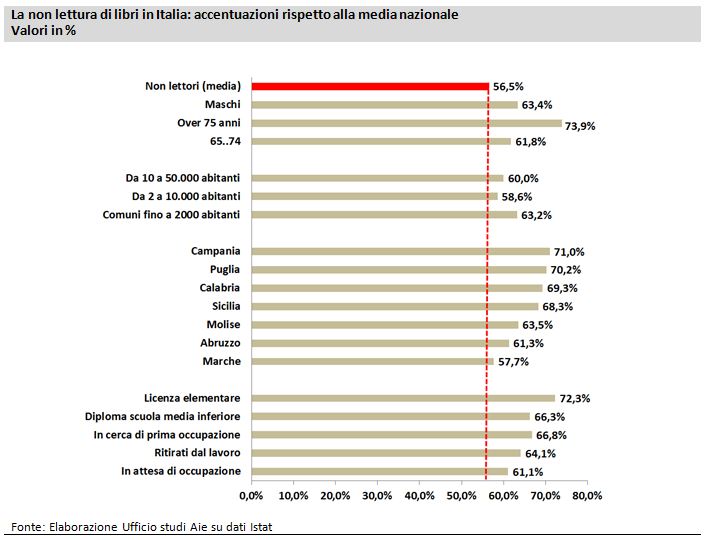

Fin qui nulla di molto diverso rispetto ai profili degli anni o dei decenni precedenti (fatto salvo tutto ciò che ci siamo detti su come e cosa considerare lettura oggi). Se mai due dati meritano di venir sottolineati: il 66,8% di chi è «in cerca di prima occupazione» dichiara – in una società in cui le competenze conoscitive e culturali fanno la differenza – di non aver letto alcun libro! E il 61,1% di chi è «in attesa di occupazione» fa altrettanto. Alla faccia dei progetti di formazione e delle iniziative di riqualificazione professionale.

Ma ci sono altri dati che – più di questi – dovrebbero destare preoccupazione. Ovviamente il valore della non lettura è al di sotto della media nazionale, ma i numeri sono spaventosi:

- Il 24,1% dei laureati nel 2015 ha dichiarato di non aver letto nessun libro: il 28,5% di maschi (uno su tre o quasi) e il 20,4% delle femmine.

- Il 48,5% di chi possiede un diploma di scuola superiore: il 58,4% dei maschi (uno su due) e il 38,6% delle femmine.

- Il 37,4% dei quadri direttivi non ha preso in mano un libro da leggere e il 38,0% di liberi professionisti, dirigenti e imprenditori. Certo avranno anche letto altro: relazioni, report, bilanci. Ma il sospetto che li abbiano poi capiti a qualcuno viene.

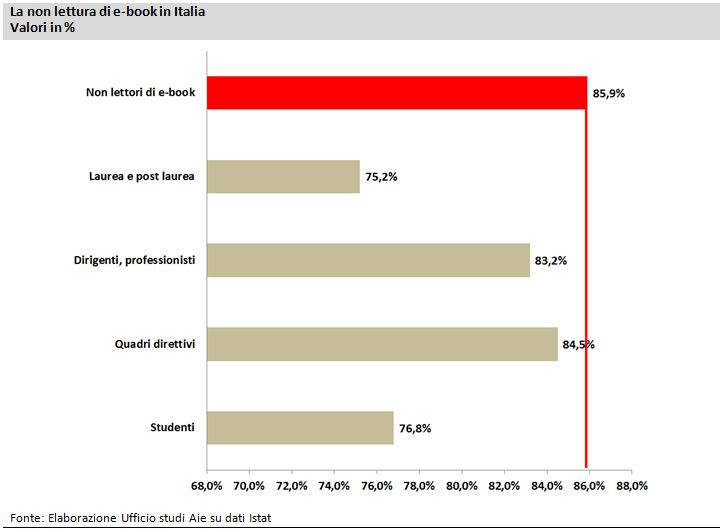

Qualcuno dirà: leggono libri (magari direttamente in edizione originale) scaricandoli in formato e-book sul loro e-reader. Mah!

Detto che l’85,9% della popolazione italiana di età superiore ai 6 anni dichiara di non aver letto (o scaricato) alcun e-book, sono tre su quattro (ovvero il 75,2%) i laureati che lo hanno fatto, e una proporzione sostanzialmente analoga (76,8%) degli «studenti» di ogni ordine. Mentre tra i dirigenti, professionisti, e quadri direttivi troviamo un valore sostanzialmente analogo di non lettura di e-book: rispettivamente non li legge l’83,2% e l’84,5%.

In sostanza: se la classe dirigente non legge libri si tiene anche ben lontana dalla lettura di libri digitali.

L'autore: Giovanni Peresson

Mi sono sempre occupato di questo mondo. Di editori piccoli e grandi, di libri, di librerie, e di lettori. Spesso anche di quello che stava ai loro confini e a volte anche molto oltre. Di relazioni tra imprese come tra clienti: di chi dava valore a cosa. Di come i valori cambiavano in questi scambi. Perché e come si compra. Perché si entra proprio in quel negozio e si compra proprio quel libro. Del modo e dei luoghi del leggere. Se quello di oggi è ancora «leggere». Di come le liturgie cambiano rimanendo uguali, di come rimanendo uguali sono cambiate. Ormai ho raggiunto l'età per voltarmi indietro e vedere cosa è mutato. Cosa fare da grande non l'ho ancora perfettamente deciso. Diciamo che ho qualche idea. Viaggiare, anche se adesso è un po' complicato. Intanto continuo a dirigere l'Ufficio studi dell'Associazione editori pensando che il Giornale della libreria ne sia parte, perché credo sempre meno nei numeri e più alle storie che si possono raccontare dalle pagine di un periodico e nell'antropologia dei comportamenti che si possono osservare.

Guarda tutti gli articoli scritti da Giovanni Peresson