Mercato

Nei primi quattro mesi del 2025 si intensifica per il mercato del libro italiano la flessione già emersa nei primi tre mesi: questo il dato cardine emerso dal tradizionale incontro dell’Associazione Italiana Editori al Salone del libro di Torino. Cala del 3,6% l’editoria italiana di varia – romanzi e saggi venduti nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione – rispetto allo stesso periodo del 2024, registrando 431,3 milioni di euro di vendite a valore per una minor spesa degli italiani di 15,9 milioni di euro. Il calo a copie è stato del 3,2%: quasi un milione di copie di libri acquistati in meno (975 mila) su 29,2 milioni di copie complessive.

La presentazione della ricerca, elaborata dell'Ufficio studi AIE su dati NielsenIQ-GfK, ha fatto da punto di partenza per la tavola rotonda realizzata sotto la moderazione di Sabina Minardi (L’Espresso), a cui hanno partecipato Innocenzo Cipolletta, presidente AIE, i rappresentati dei gruppi di AIE Lorenzo Armando (presidente del Gruppo Piccoli editori), Renata Gorgani (presidente del Gruppo Editoria di varia), Maurizio Messina (presidente del Gruppo Accademico Professionale) e Roberto Devalle (vicepresidente del Gruppo Educativo); Paolo Ambrosini (Associazione Librai Italiani Confcommercio), Isabella Ferretti (66thand2nd), Andrea Giunti (Gruppo Giunti), Stefano Mauri (Gruppo editoriale Mauri Spagnol), Barbara Nardi (Gruppo Feltrinelli), Alberto Ottieri (Messaggerie) ed Enrico Selva Coddè (Gruppo Mondadori).

La presentazione della ricerca, elaborata dell'Ufficio studi AIE su dati NielsenIQ-GfK, ha fatto da punto di partenza per la tavola rotonda realizzata sotto la moderazione di Sabina Minardi (L’Espresso), a cui hanno partecipato Innocenzo Cipolletta, presidente AIE, i rappresentati dei gruppi di AIE Lorenzo Armando (presidente del Gruppo Piccoli editori), Renata Gorgani (presidente del Gruppo Editoria di varia), Maurizio Messina (presidente del Gruppo Accademico Professionale) e Roberto Devalle (vicepresidente del Gruppo Educativo); Paolo Ambrosini (Associazione Librai Italiani Confcommercio), Isabella Ferretti (66thand2nd), Andrea Giunti (Gruppo Giunti), Stefano Mauri (Gruppo editoriale Mauri Spagnol), Barbara Nardi (Gruppo Feltrinelli), Alberto Ottieri (Messaggerie) ed Enrico Selva Coddè (Gruppo Mondadori).

«Il mercato sconta il venir meno delle misure di sostegno, in particolare il calo degli acquisti con le Carte per i neo-diciottenni e quelli delle biblioteche, ma al netto di questo tiene in un contesto caratterizzato da tendenze di lungo periodo» ha spiegato Innocenzo Cipolletta. «Il calo demografico, l’impatto delle nuove tecnologie sui modi e i tempi della lettura, modalità di studio differenti che nelle università tendono a marginalizzare l’approfondimento sui libri sono fenomeni che dispiegano i loro effetti a largo raggio sull’industria editoriale e che hanno riflessi sulla vita culturale del Paese. È necessaria una riflessione e azioni collettive, degli attori pubblici e privati assieme, che rimettano il libro al centro».

Nel 2024 l’editoria italiana di varia ha chiuso in calo dello 0,9%, con vendite complessive di 1.522 milioni di euro, 14,6 milioni in meno dell’anno precedente. L’editoria scolastica adozionale ha registrato un meno 0,5% attestandosi a 790,2 milioni di euro, 3,9 milioni in meno dell’anno precedente. L’editoria universitaria ha accusato una flessione del 15,1%: i 154,9 milioni di euro di vendite a valore sono inferiori di 27,5 milioni rispetto l’anno precedente.

«Dal nostro punto di vista – ha commentato Maurizio Messina – ci sono tre elementi che hanno gravato sul mercato del libro universitario nell’ultimo periodo. Quello delle Carte cultura, che ci auguriamo sia contingente; l’utilizzo sempre maggiore di testi in lingua inglese e la perdita di centralità del libro come strumento di studio. L’istruzione è l’unico grande investimento sul futuro che un Paese deve fare: uno studio debole crea competenze fragili, che a loro volta crescono cittadini deboli».

Tra le priorità espresse da Roberto Devalle in rappresentanza degli editori scolastici c’è il diritto allo studio, oggi sostenuto da «un fondo strutturale assolutamente incapiente, con meccanismi di erogazione mal funzionanti. In proposito abbiamo avanzato due proposte: la detrazione dei libri di testo e uno snellimento dei meccanismi che fanno arrivare i soldi alle famiglie. L’istruzione è crescita del Paese ed è un diritto costituzionalmente garantito: dobbiamo lavorare in quella direzione».

La flessione del mercato del libro, d’altronde, coinvolge tutti gli editori, con gradi di intensità diversi: i grandi gruppi e gli editori con un venduto superiore a 5 milioni di euro di nell’anno precedente perdono l’1,3% a valore, gli editori medi (tra uno e cinque milioni di euro di venduto) il 13,1%, i piccoli (sotto il milione di euro di venduto) il 7,3%.

Lorenzo Armando sottolinea in proposito come un comparto come il nostro abbia bisogno di grandi e piccole realtà per funzionare bene: «Il pluralismo imprenditoriale è importante per l’editoria tanto quanto quello culturale. Bisogna che tutta la filiera ragioni assieme, come d’altronde ha già iniziato a fare, sul futuro del settore».

Quello che di specifico si può osservare sul segmento degli editori indipendenti, precisa Isabella Ferretti, è che «soffre più di altri quando ci sono mutamenti di mercato, perché l’infrastruttura che sorregge la nostra impresa è molto volatile. Se i grandi gruppi possono contare su una maggiore solidità, questo avviene meno per gli editori più piccoli. Avere finalmente una legge sul libro potrebbe rendere più solido il nostro settore, e sarebbe vieppiù significativo per chi ha le spalle meno larghe».

Rispetto all’anno precedente, il mercato di varia nel 2025 sconta soprattutto la forte diminuzione dei sostegni alla domanda: gli acquisti dei neo-diciottenni con le Carte nei primi quattro mesi del 2025 sono stati pari a 18,3 milioni di euro contro i 45,9 milioni di euro del 2024: al netto di questi acquisti, il mercato del 2025 rispetto al 2024 è in crescita del 2,9%.

Infatti, in questa flessione del mercato, Stefano Mauri non vede «un calo della propensione a leggere ma un calo degli acquisti», ricordando come la 18app abbia rimesso in moto, qualche anno fa, il circuito della lettura in Italia facendo scuola anche in Europa: «Stimolare il consumo di cultura è un ritorno in benessere per il Paese».

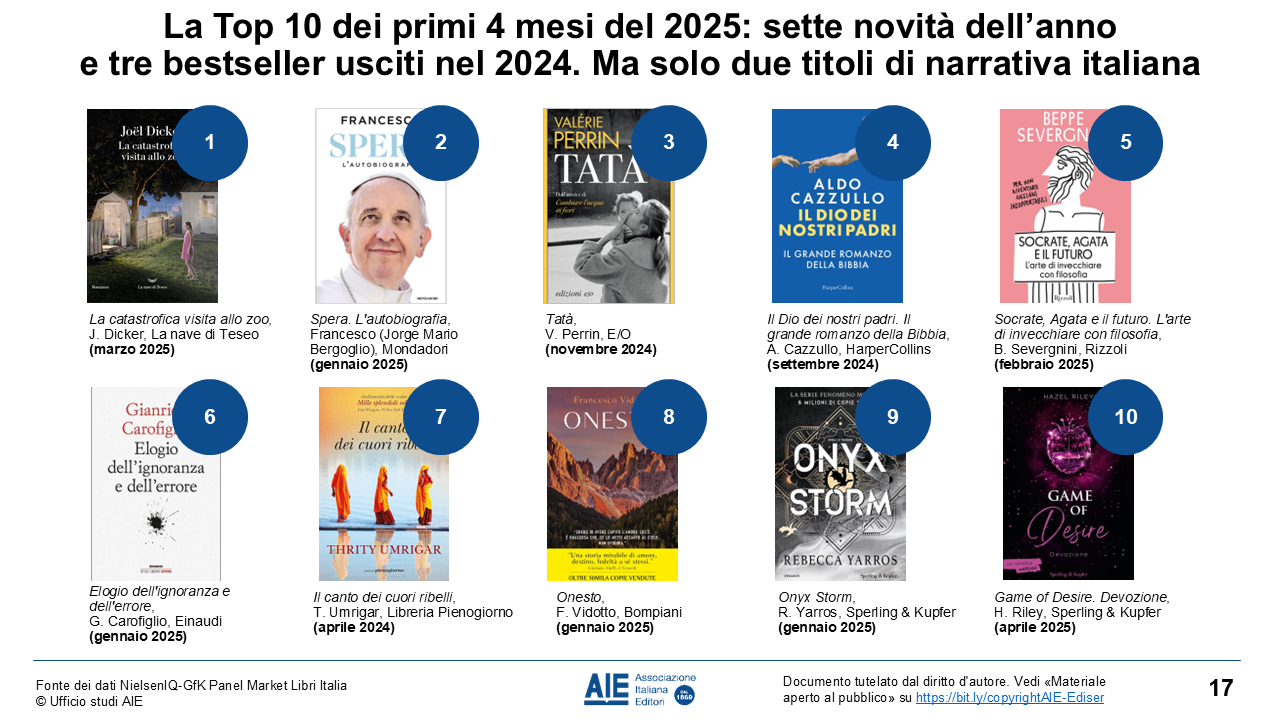

La presentazione di AIE ha sottolineato poi come le prime dieci novità nel 2025 abbiano venduto quasi un quarto di copie in meno (-23,9%) rispetto al 2024. E, se nella top 10 dei primi quattro mesi del 2024 figuravano sei romanzi italiani, tra cui il primo in classifica, nel 2025 sono solo due, in ottavo e decimo posto.

Il prezzo medio del venduto, pari a 14,76 euro, è in flessione dello 0,3% rispetto all’anno precedente, contro un’inflazione generale del 2%. Mauri osserva in proposito che «se c’è una crisi di consumi si è portati ad abbassare i prezzi, ma farlo nel nostro settore significherebbe creare problemi a chi è a valle della filiera, librai in primis».

Venendo ai canali di vendita, nei primi quattro mesi del 2025 tutti segnano una flessione degli acquisti. La grande distribuzione perde il 6,6% delle vendite a valore, gli store online il 5,2%, le librerie di catena e indipendenti il 2,1%. Ma all’interno di questo ultimo gruppo, le librerie indipendenti perdono 322mila copie comprate, il 7,5%. Per effetto dei diversi andamenti, la quota delle librerie fisiche cresce ancora e raggiunge il 55,6%, l’online si riduce al 40% e la grande distribuzione si attesta a un residuale 4,5%.

«È importante che il mercato del libro venga percepito come un continuum ed è importante, quando ci si muove in questo mercato, farlo con la consapevolezza della visione complessiva» ha commentato Paolo Ambrosini. «Dobbiamo lavorare per ricostruire al libraio una visione panoramica dell’offerta editoriale, per ricondurre al luogo fisico dei libri – la libreria – la complessità dell’offerta, abbandonando le soluzioni alternative che inevitabilmente spingono alla frammentazione. Solo in questo modo si creano le condizioni affinché le librerie restino nel mercato, e anzi ne rappresentino il nodo fondamentale».

Nella prospettiva della catena di librerie, Barbara Nardi individua invece nella prossimità, nella bibliodiversità e nell’orientamento a «portare il libro dove non c’è» gli obiettivi di Feltrinelli. «Se siamo molto contenti del risultato delle nostre librerie nel 2024 è grazie a una concomitanza di fattori: in primo luogo la mappatura dei lettori che abbiamo condotto, che ci ha consentito di intercettare meglio i nostri clienti e alimentare i loro bisogni. Poi quella degli autori, per sostenere al meglio la visione editoriale delle librerie nel gruppo Feltrinelli, che oggi vendono per più del 50% titoli di piccoli e medi editori. Mappare lettori e autori ci ha permesso di riconnetterci al territorio: scuole, biblioteche, comunità. Ultimo fattore a motivare i buoni risultati del 2024, l’e-commerce, con le tre piattaforme del gruppo, IBS, Libraccio e Feltrinelli, le cui performance sono state certamente sostenute dall’utilizzo delle Carte cultura».

Per quanto riguarda i generi, il calo delle vendite attraversa tutti i settori con l’esclusione di bambini e ragazzi, le cui vendite crescono a valore del 5,4%. La saggistica specialistica è calata del 12,4%, la manualistica del 7,7%, la saggistica generale del 2,7%, la narrativa straniera del 2%, la narrativa italiana dell’1,5%, i fumetti dell’1,4%. Male le formule promozionali dell’1+1 che segnano un calo del 15,7%.

All’interno della narrativa italiana, cala dell’11,2% quella letteraria e cresce dell’8,9% quella di genere. Il romance, in flessione dell’1,8%, vede però una crescita delle vendite di autrici italiane (più 16,7%) e un calo di quelle straniere (meno 22,1%), confermando un trend già in corso l’anno precedente. Nei libri per bambini e ragazzi traina la fascia 0-5 anni (più 13,5%) e calano tutte le altre, mentre nei fumetti prosegue la discesa dei manga che perdono il 5,8% mentre, in controtendenza, i fumetti per bambini e ragazzi crescono del 14,5%.

All’interno della narrativa italiana, cala dell’11,2% quella letteraria e cresce dell’8,9% quella di genere. Il romance, in flessione dell’1,8%, vede però una crescita delle vendite di autrici italiane (più 16,7%) e un calo di quelle straniere (meno 22,1%), confermando un trend già in corso l’anno precedente. Nei libri per bambini e ragazzi traina la fascia 0-5 anni (più 13,5%) e calano tutte le altre, mentre nei fumetti prosegue la discesa dei manga che perdono il 5,8% mentre, in controtendenza, i fumetti per bambini e ragazzi crescono del 14,5%.

In proposito alla distribuzione anagrafica del mercato bambini e ragazzi, Renata Gorgani sottolinea come la scuola non sia, evidentemente, un agente di diffusione della lettura: «L’invito alla lettura continua a passare solo attraverso editori, librai, bibliotecari e insegnanti di buona volontà, ma manca un approccio sistematico. Credo che serva uno scatto d’orgoglio da parte nostra e di tutta la filiera del libro e della lettura per riportare il libro al centro, con un maggior supporto delle istituzioni».

Enrico Selva Coddè osserva come, dopo il periodo di crescita post-pandemico, «siamo adesso in un triennio di assestamento, caratterizzato dalla riduzione d’efficacia degli strumenti pubblici di sostegno alla domanda, dalle dinamiche inflattive, dalla crescita di determinati generi letterari». Su questo punto, sottolinea come «siamo stati abituati all’idea che l’acquisto e la lettura giovanili fossero un po’ una chimera, ma l’esperienza degli ultimi anni ci contraddice e così tutti gli investimenti e le innovazioni sono state concentrate sulla produzione per i più giovani». Ma non dimentichiamoci degli «anziani», ammonisce Selva Coddè: «Il grosso della narrativa e della saggista per adulti ha bisogno di ritrovare strumenti nuovi di comunicazione, publishing e vendita efficaci».

«Investimento in talenti, contenuti di alta qualità e tecnologie» sono invece i propositi per il futuro di Andrea Giunti, che comunque esprime ottimismo rispetto alle performance di Giunti Editore: «Il 2024 è stato per noi un anno record e anche nel 25 stiamo continuando a crescere». Guardando più in generale al comparto, Giunti osserva che i competitor degli editori «sono le piattaforme digitali, come Meta, perché come noi concorrono per il tempo delle persone. Inoltre, credo che contingentare le pubblicazioni avrebbe effetti positivi sia sull’esperienza dei lettori che sulle performance del mercato».

«Negli ultimi anni Messaggerie ha investito nell’automazione, nell’on demand e nelle micro tirature, e ha potenziato la catena Ubik che pone un possibile freno alla chiusura delle librerie indipendenti» racconta invece Alberto Ottieri. «In generale, sul fonte delle librerie, investiamo molto in formazione attraverso la Scuola Umberto e Elisabetta Mauri: queste le nostre risposte alle complessità del mercato». Sulla chiusura d’anno non è pessimista: «Penso che l’uscita di novità spostata sul secondo semestre e la base sana del mercato e dei lettori – che non mancano – se non ci consentiranno di centrare il pareggio con il 24, ci porteranno comunque abbastanza vicini a questo risultato».

«Ciò che emerge da questo incontro – conclude Innocenzo Cipolletta – è l’articolazione forte del nostro settore, sottolineata dall’aver presentato oggi anche dati sull’editoria scolastica e universitaria. Questa grande articolazione è assieme un elemento di ricchezza e di complessità. Non so se pubblichiamo troppi titoli, ma so che, se il libro soffre, l’Italia non ride. Quando le congiunture vanno male i soggetti più deboli soffrono di più, ed è un problema che dobbiamo affrontare anche nel nostro settore. Dobbiamo farlo grazie all’innovazione, che non dobbiamo temere, ma conoscere e orientare alla crescita. Servono poi adeguate politiche pubbliche ma anche grandi alleanze all’interno del nostro mondo. La politica deve riportare il libro al centro come elemento di cultura e come investimento: come tale va trattato e sostenuto. Il ministro Giuli ieri ci è sembrato consapevole, come AIE premeremo sempre più affinché avvenga».

L'autore: Alessandra Rotondo

Dal 2010 mi occupo della creazione di contenuti digitali, dal 2015 lo faccio in AIE dove oggi sono responsabile del contenuto editoriale del Giornale della Libreria, testata web e periodico in carta. Laureata in Relazioni internazionali e specializzata in Comunicazione pubblica alla Luiss Guido Carli di Roma, ho conseguito il master in Editoria di Unimi, AIE e Fondazione Mondadori. Molti dei miei interessi coincidono con i miei ambiti di ricerca e di lavoro: editoria, libri, podcast, narrazioni su più piattaforme e cultura digitale. La mia cosa preferita è il mare.

Guarda tutti gli articoli scritti da Alessandra Rotondo