Negli ultimi quindici anni, il cambiamento climatico è passato da tema specialistico a questione centrale del dibattito pubblico, ridefinendo in profondità il nostro rapporto con il tempo, lo spazio e il futuro. In parallelo, anche la narrativa ha cominciato a interrogarsi su come rappresentare una crisi che sfida i tradizionali strumenti del racconto: non un evento improvviso e spettacolare, ma un processo graduale, cumulativo, spesso invisibile, che incide sulle vite in modi discontinui e asimmetrici. In questo contesto si è sviluppata la climate fiction – o cli-fi –, una forma di narrazione che mette (più o meno) al centro l’impatto ambientale e climatico sugli individui, sulle comunità e sulle strutture sociali.

L’espressione «climate fiction» si è affermata nel mondo anglofono a partire dagli anni 2000, ma le sue radici possono essere rintracciate in certa fantascienza ecologista degli anni Settanta. Tuttavia, a differenza delle visioni future catastrofiche tipiche del genere post-apocalittico, la cli-fi contemporanea tende a collocare l’urgenza climatica nel presente o in un futuro molto prossimo, mettendo in scena forme di collasso lento, disuguaglianze ambientali e sociali, migrazioni forzate, crisi alimentari ed energetiche.

Questa narrativa sta conoscendo oggi una nuova fioritura, in parte perché gli effetti del cambiamento climatico sono ormai percepibili nella quotidianità di molte persone, in parte perché cresce la consapevolezza che la crisi ecologica non può più essere separata da altre fratture: sociali, razziali, economiche. Il risultato è un panorama narrativo eterogeneo, in cui convivono distopia e realismo, speculazione politica e introspezione psicologica, dimensione collettiva e sguardo intimo.

L’altro e l’altrove dopo la catastrofe

Una delle forme più riconoscibili di climate fiction è quella che immagina scenari successivi a eventi climatici estremi, in cui la civiltà come la conosciamo è stata alterata o disgregata. In queste storie, il futuro non è necessariamente remoto, ma piuttosto un’estensione del nostro presente. The Lost Cause di Cory Doctorow, (Tor Books, 2023) è ambientato ad esempio in una California devastata da incendi e migrazioni ambientali, dove una nuova generazione di attivisti tenta di ricostruire le basi per una convivenza fondata su giustizia ecologica. In The Deluge di Stephen Markley, (Simon & Schuster, 2023; uscito in Italia per Einaudi con il titolo Diluvio nella traduzione di Manuela Francescon e Cristiana Mennella) la giovane attivista Kate Morris dà inizio sulle montagne del Wyoming a un progetto che potrebbe cambiare il corso della storia, mentre la politica rimane impantanata nei suoi riti stanchi. Il romanzo intreccia terrorismo ecologista, greenwashing, interessi lobbistici e radicalizzazione, restituendo un ritratto complesso della società occidentale alle prese con il collasso delle sue certezze.

L’anti-epica del disastro e il racconto del quotidiano

Una tendenza sempre più diffusa nella cli-fi recente è quella che evita l’epica del disastro per concentrarsi sull’intimità delle trasformazioni quotidiane. Ali Millar in Ava Anna Ada (Orion Publishing, 2024; pubblicato in Italia da Sur nella traduzione di Martina Testa) racconta la storia di due donne in una società distopica dove un fenomeno climatico imprecisato – «l’Onda» – minaccia la sopravvivenza lungo le coste. Il valore degli individui è misurato elettronicamente, il disagio mentale corrompe i legami affettivi e familiari, la dialettica dell’apparenza rifrange l’identità in mille schegge inconoscibili. In Orbital di Samantha Harvey (vincitore del Booker Prize 2024 con l’editore britannico Jonathan Cape, in Italia per NNE nella traduzione di Gioia Guerzoni) viene adottato invece uno sguardo distaccato e contemplativo: sei astronauti osservano la Terra da una stazione spaziale, riflettendo sulle ferite del pianeta e sul senso del vivere e del ricordare in un tempo fragile.

Crisi climatica e ingiustizia sociale

Molte autrici e autori contemporanei scelgono di raccontare la crisi climatica come processo che colpisce in modo diseguale popolazioni, zone del mondo e ceti socio-anagrafici diversi. And So I Roar (Hodder & Stoughton, 2024) della scrittrice nigeriana Abi Daré è ad esempio il romanzo vincitore della prima edizione del Climate Fiction Prize, il riconoscimento letterario nato per premiare proprio quelle opere che mettono al centro della narrazione il cambiamento climatico. Pubblicato in Italia da Nord nella traduzione di Elisa Banfi, con il titolo Un grido di luce, il romanzo – ambientato nelle aree rurali della Nigeria – racconta l’impatto del collasso ambientale sulla vita delle donne e delle ragazze, evidenziando le conseguenze sociali della crisi climatica nei contesti più vulnerabili. Anche The Morningside di Téa Obreht (Random House, 2024), pur mescolando elementi di realismo magico e soprannaturale, si inserisce in questo filone. L’ambientazione in una città costiera semi-sommersa da eventi climatici estremi, l’instabilità del territorio e l’atmosfera di precarietà diffusa delineano uno scenario che agisce sia come contesto narrativo che come metafora stessa della disuguaglianza. La storia, raccontata attraverso lo sguardo di una bambina costretta a trasferirsi con la madre in un edificio fatiscente riconvertito a rifugio, rivela progressivamente la stratificazione di potere e vulnerabilità che il disastro climatico amplifica.

Esite una cli-fi italiana?

Anche in Italia si sta consolidando un interesse crescente per la climate fiction, con autori e autrici che declinano le emergenze ambientali attraverso generi e linguaggi narrativi differenti. Tra i testi più rappresentativi compare Qualcosa, là fuori di Bruno Arpaia (Guanda, 2016), che immagina un’Europa sconvolta dalla desertificazione e racconta una migrazione climatica da sud a nord, proiettando nella finzione dinamiche già in atto. Ma già dieci anni prima Laura Pugno inscenava in Sirene (Marsilio, 2007) la fine del mondo degli umani, costretti a vivere al buio e in città subacquee – perché la luce è diventata nemica, provoca il «cancro nero» –, dominati dalle mafie internazionali, sfiniti dal consumo di ogni risorsa planetaria.

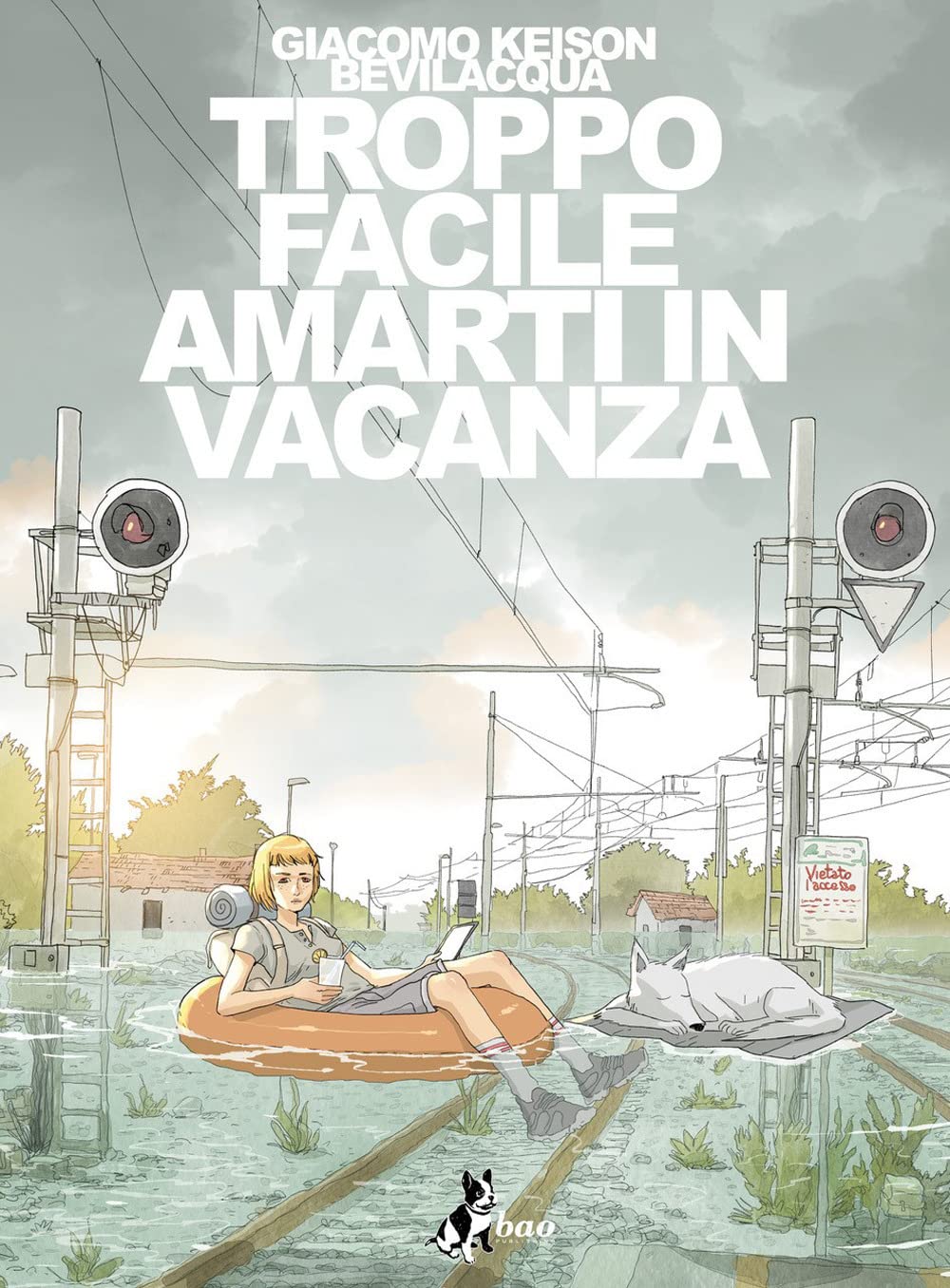

In anni più recenti, nel graphic novel Troppo facile amarti in vacanza (Bao Publishing, 2023) Giacomo Bevilacqua racconta l’apocalisse mentre sta avvenendo, attraverso il lungo viaggio a piedi, da sud a nord, di una ragazza e del suo cane, in un’Italia via via sempre più sommersa dall’acqua. In Tasmania di Paolo Giordano (Einaudi, 2022), romanzo diaristico e riflessivo, la crisi climatica diventa invece un prisma per osservare le fratture dell’identità individuale e collettiva. Ancora, Il pozzo vale più del tempo di Ginevra Lamberti (Marsilio, 2023) racconta una campagna italiana segnata dalla siccità, sullo sfondo di un conflitto tra lavoro e cura dell’ambiente; Urla sempre, primavera di Michele Vaccari (NN Editore, 2021) costruisce un immaginario apocalittico e arcaico, in cui la rinascita passa attraverso una nuova alleanza tra esseri umani e natura; L’ultima foresta di Mauro Garofalo (Aboca Edizioni, 2023) segue invece un protagonista che vive al margine del bosco e testimonia in prima persona l’erosione della biodiversità.

Racconti, raccolte e festival per interrogare il presente

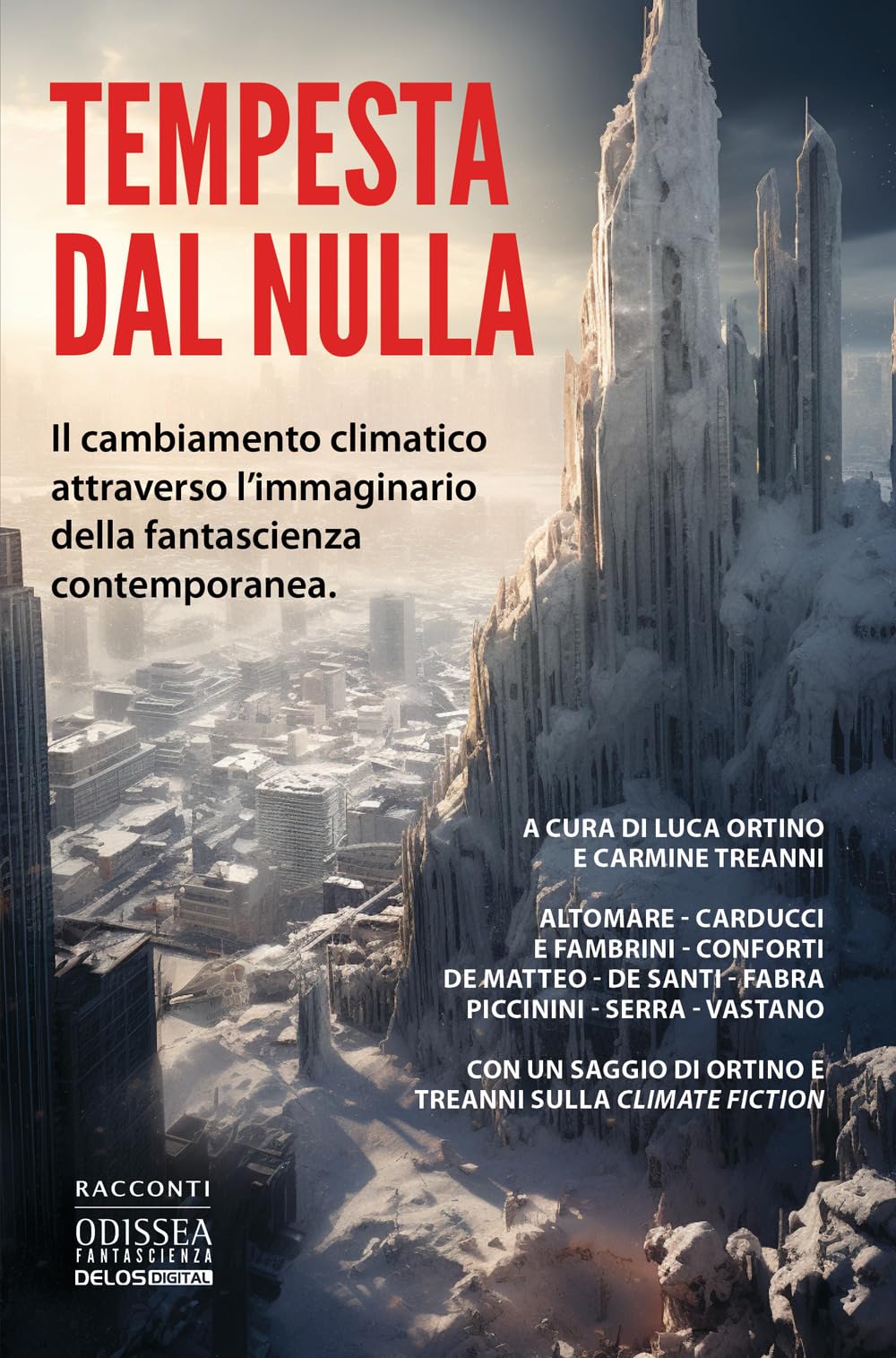

A segnare un momento importante per la formalizzazione del genere in Italia è stata anche la pubblicazione di Tempesta dal nulla (Delos Digital, 2023), la prima antologia italiana interamente dedicata alla climate fiction, curata da Carmine Treanni e Luca Ortino. Il volume raccoglie racconti di autori e autrici italiane che affrontano la crisi climatica da prospettive speculative, fantastiche o post-apocalittiche.

Qualche mese fa si è poi svolta, a Pistoia, la seconda edizione dei Climate Fiction Days, dedicati proprio alla letteratura sul cambiamento climatico e agli autori e alle autrici che la praticano, alle istanze sociali avanzate, al ruolo che possono avere in un processo di consapevolizzazione – e di azione – che ci riguarda tutti.

La climate fiction, insomma, si candida a diventare una delle forme narrative che meglio interpreta la complessità del presente. Non tanto perché offra risposte, né perché aspiri a esercitare una funzione pedagogica o militante in senso stretto, ma perché riesce a rendere percepibile – anche sul piano emotivo – l’accumularsi delle trasformazioni in corso, le relazioni di causa effetto che intrattengono con le nostre esistenze, le conseguenze che prima o tardi verranno a comminarci.

L'autore: Alessandra Rotondo

Dal 2010 mi occupo della creazione di contenuti digitali, dal 2015 lo faccio in AIE dove oggi sono responsabile del contenuto editoriale del Giornale della Libreria, testata web e periodico in carta. Laureata in Relazioni internazionali e specializzata in Comunicazione pubblica alla Luiss Guido Carli di Roma, ho conseguito il master in Editoria di Unimi, AIE e Fondazione Mondadori. Molti dei miei interessi coincidono con i miei ambiti di ricerca e di lavoro: editoria, libri, podcast, narrazioni su più piattaforme e cultura digitale. La mia cosa preferita è il mare.

Guarda tutti gli articoli scritti da Alessandra Rotondo